গত ১০০ বছরে ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা শূন্য দশমিক ৮৫ ডিগ্রি (০.৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস) বেড়েছে। এ যাবৎকালের ১৪টি উষ্ণতম বছরের মধ্যে ১৩টিই রেকর্ড করা হয়েছে একবিংশ শতাব্দীতে। জলবায়ুর এমন বিপর্যয় এড়াতে গ্রীনহাউজ নির্গমনকে চারগুণ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হবে, এমনটাই দাবি করছেন গবেষকরা।

বুধবার নেচার জার্নালে প্রকাশিত গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০১০ সালে বিশ্ব ভাবলো গ্রিনহাউজ গ্যাসের বৈশ্বিক নির্গমনকে অর্ধেক করার জন্য ৩০ বছর সময় লাগবে। কিন্তু ২০২০ সালে এসে দেখা যাচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাস করার জন্য এটি ওই পরিকল্পনা আগামী ১০ বছরেই সম্পন্ন করতে হবে। নয়তো পৃথিবী ভয়ানক কিছু দৃশ্যের মুখোমুখি হবে।

আশির দশকেও বছরে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের গড় বৃদ্ধি ছিল মাত্র ১.৬ পিপিএম। অথচ একাধিক জলবায়ু চুক্তি আর অসংখ্য পরিবেশ বিষয়ক সংগঠনের তৎপরতার পরও গত ১০ বছরে ২.২ পিপিএম গড়ে বাড়ছে কার্বন ডাই অক্সাইড! যদি এ গ্যাসের বৃদ্ধি বর্তমান গতিতেই চলমান থাকে, তাহলে ২০৩৮ সালের মধ্যে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ৪৫০ পিপিএম ছাড়াবে!

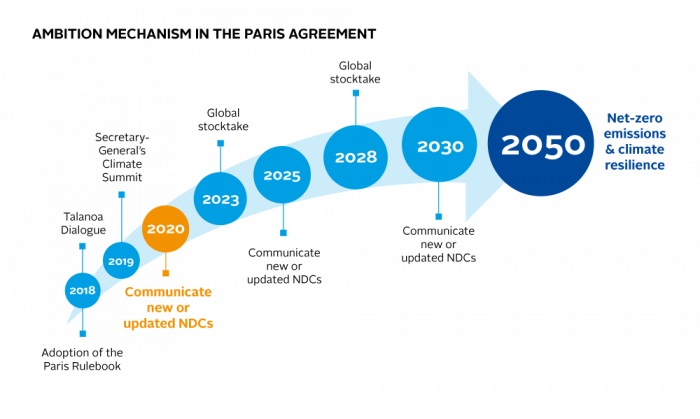

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী শীর্ষ সাতটি নির্গমনকারী দেশ হলো- চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারত, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রাজিল। পৃথিবীর মাত্র ২০টি দেশই মোট গ্রিনহাউজ গ্যাসের ৮০ শতাংশ নির্গত করে। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার একেবারেই কী বন্ধ করে দেয়া সম্ভব এসব দেশের পক্ষে? ‘প্যারিস জলবায়ু চুক্তি ২০১৫’ এই অলীক সমাধানের দিকে না এগোলেও অন্তত গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ সহনশীল মাত্রায় নামিয়ে আনার কথা বলে। ‘ইন্টারগভার্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ’ বা আইপিসিসি এ শতকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি সর্বোচ্চ ২° সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

জাতিসংঘের আবহাওয়া দফতর বলছে, পৃথিবী এখন ভীতিকর গতিতে এমন এক যুগে প্রবেশ করছে যখন চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া এবং সমুদ্রের পানির স্তর বৃদ্ধিসহ কী ঘটবে কিছুই বলা যায় না। তাদের ধারণা গত আট লক্ষ বছরের মধ্যে পৃথিবীর বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড মিখেন এবং নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ এখন সবচাইতে বেশি।

প্রতিবেদনে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে, আমাদের হাতে আর দশ বছর সময় নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে বিগত দশকের রাজনৈতিক ব্যর্থতা সবচেয়ে বেশি দায়ি। এমনটা চলতে থাকলে খরা, বন্যা, ঝড়, তাপপ্রবাহ ইত্যাদি প্রকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে যাওয়া, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়া, ফসল উৎপাদনের ধারায় পরিবর্তন, সুপেয় পানির সংকট ইত্যাদি অনেক ধরণের সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে।